Ассоциация государственных научных центров "НАУКА"

Они были добыты 69-й Российской антарктической экспедицией с глубины свыше 3,5 км.

Ученые Курчатовского геномного центра совместно с компаниями "Иннопрактика" и "Мираторг" разработали систему оценки крупного рогатого скота, которая за счет учета генетических факторов позволит выводить коров с улучшенными хозяйственными признаками.

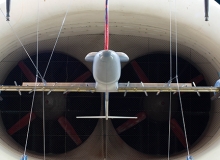

Специалисты института провели аэродинамические испытания модели перспективного самолета малой авиации, отличающегося расположением маршевой силовой установки на концах крыла и наличием распределенной электрической силовой установкой.

Научный руководитель ГосНИИАС, академик РАН Евгений Федосов считает, что человека невозможно исключить из боевой операции.

Создание каждого российского истребителя, бомбардировщика или штурмовика любого поколения начиналось с разработки концепции Государственным научно-исследовательским институтом авиационных систем (ГосНИИАС). В день 78-летия института вспоминаем прошлое боевого самолетостроения и его перспективы.

Проблемы совместимости

Авиационная промышленность как техническая отрасль возникла в начале ХХ столетия. И гражданское, и военное направления с самого начала были наукоемкими: необходимо было решать и задачи аэродинамики, и проблемы прочности, создавать авиационные двигатели, аппаратуру управления. В связи с этим в нашей стране в 1920–1940-е годы было образовано несколько основных научных институтов авиационной промышленности.

Однако они ориентировались на строительство транспортных самолетов, а не военных. А ведь у таких машин очень много особенностей, в первую очередь из-за авиационного вооружения, которое в 1930-х годах составляли пушки, пулеметы и обычные бомбы. Например, во время сброса последних в полете при открытии бомболюка образуются завихрения, поэтому боеприпас сразу попадает под скоростной поток, способный его перевернуть или прижать к фюзеляжу. Такие явления необходимо предотвращать. Для решения подобных задач в 1946 году и был создан Институт авиационного вооружения НИИ-2 (ныне — ГосНИИАС). Он помогает строительству военной и гражданской авиации уже на этапе идеологии, разработки концепции самолета.

В числе первых проблем, которые необходимо было решать коллективу института, — совместимость оружия и летательного аппарата. Первое поколение реактивных самолетов, включавшее в себя пушечные истребители МиГ-15 и МиГ-19, было дозвуковым, хотя МиГ-19 в некоторых режимах мог переходить на сверхзвук. Когда создавали МиГ-21, то его задумывали уже как сверхзвуковой — появились проблемы сверхзвуковой аэродинамики и работы оружия на сверхзвуке.

Потом появились навигационно-прицельные системы. А появление первых управляемых ракет повлекло за собой разработку комплекса управления вооружением. Например, первая ракета "воздух — воздух" наводилась по лучу радиолокатора — локатор на самолете создавал коническое сканирование луча, а приемник на ракете "искал" энергетический центр конуса сканирования, который стоял в хвосте ракеты.

Первые локаторы появились в авиации в начале 1950-х годов, ракеты с аппаратурой самонаведения появились позже. Возник целый класс оружия, заниматься которым поручили НИИ-2, чьи специалисты анализировали и решали все возникающие научные проблемы и помогали создателям вооружения.

Без кондиционеров, но живучие

НИИ-2 имел целое научное направление по работе над живучестью самолета. Результаты этой работы можно было наблюдать во время корейской войны в начале 1950-х годов, в которой советские МиГ-15 воевали на стороне Северной Кореи, а за Южную Корею воевали летчики США на американских F-86 "Сейбр". Последние по характеристикам соответствовали нашим МиГ-15 и МиГ-17, даже напоминали их конструктивно. Но на 10 подбитых "Сейбров" в среднем приходился один МиГ. Дело в том, что советские инженеры создали самолет таким, чтобы он с пробитым крылом и дырками в фюзеляже продолжал полет и возвращался на базу, — для "Сейбра" же было достаточно одного попадания снаряда.

Это стало возможным, поскольку мы понимали, как формируется осколочное поле боевой части ракеты "воздух — воздух" противника. Вырабатывали рекомендации для конструкторов: как бронировать кабину, защитить баки с горючим, электронные цепи.

Еще один красноречивый факт: во время ирано-иракской войны в 1980-е годы иракские летчики предпочитали ожидать вылета в кабинах комфортных французских "Миражей" с работающими кондиционерами, а сами вылеты осуществлять на МиГ-21. Оказалось, что МиГ при таких же летных свойствах по живучести во много раз превосходит "Мираж". Кстати, Ту-22К тоже был продан Ираку. Однажды иранская зенитная ракета американского производства "Хоук" влетела в его открытый бомболюк и взорвалась внутри. Однако взрыв не затронул силовые шпангоуты и самолет приземлился. После этого пошел слух, что русские делают "что-то фантастическое".

Математические модели

Гражданская тематика вошла в сферу интересов института в 1990-е годы. Здесь во главу угла встала безопасность, а не эффективность, ведь за спиной у пилота сидит 200–300 человек. Чтобы создать продуманные авиационные системы, нужно учитывать и то, как с ними взаимодействует летчик. Для этого еще в 1950-х годах в институте был создан первый стенд полунатурного моделирования. Грубо говоря, он представлял из себя макет кабины с трехстепенным карданным подвесом, имитирующим движения самолета по крену, по тангажу и по курсу. Сегодня эти задачи решаются с помощью комплекса моделирования "Электронная птица" — это своеобразный "цифровой самолет". Он математически повторяет летательный аппарат до мелочей. "В железе" самолета еще нет, а "математика", которая описывает все его движения, функции, действия его аппаратуры, — уже есть.

А потом мы стали убирать математические модели и заменять их реальной аппаратурой. Причем самой сложной задачей было поставить реальный радиолокатор с реальным обтекателем, который учитывал бы все эффекты преломления при прохождении радиосигнала через различные среды.

Сейчас институт строит для гражданской авиации новые моделирующие комплексы для самолетов МС-21-310 и SJ-100 с отечественной аппаратурой, проводит импортозамещение оборудования.

Сеть и интеллект

Современные авиационные системы — да и не только авиационные — подразумевают автоматизацию процессов и включение их в сетецентрические системы, управляющие всеми операциями. На них завязываются процессы разведки, связи, управления боевыми группами, тактикой, стратегией, функциями авиации. Это называется комплексирование — и это еще одно научное направление ГосНИИАС.

И хотя пока сетецентрическое управление находится в процессе становления, его принципы мы начали реализовывать уже в третьем поколении боевых самолетов — МиГ-23, Су-24, Ту-22. Появилась аэродинамика с переменной геометрией, начался рост числа функций управления.

Сейчас уже нельзя закладывать боевой самолет только потому, что конструктор почесал затылок и подумал: "Ага, будут такие-то крылья, такой-то фюзеляж". Сначала нужно понять концепцию самолета как системы. Именно она ложится в основу технического задания. Чтобы понять эту концепцию, надо в определенном смысле заниматься боевыми операциями. Так происходит кооперация с военными специалистами, которые разрабатывают тактические приемы.

Пилотируемая авиация останется навсегда, потому что человеческий мозг пока еще никто не превзошел. И у нас есть интуиция. Наш мозг имеет большие ресурсы, которые проявляют себя в критической ситуации, — и чем сложнее боевая операция, тем важнее "интеллектуальность". Поэтому мы пытаемся не заменить живого летчика машиной, а создать все условия для выполнения сложных боевых задач.

Я убежден, что человека невозможно исключить из боевой операции. Машина никогда не станет умней пилота. Да, она гораздо более быстродействующая: есть экспериментальные машины, которые совершают миллиарды операций в секунду. Но там, где нужна интуиция, нужно быстро принять решение в безвыходной ситуации, машина ничего не сможет.

Сейчас много шума вокруг искусственного интеллекта. Чем сложнее нейронная сеть, тем больше у нее возможностей переработать информацию. Да, самолеты становятся все более "интеллектуальными", но это обычная автоматизация процесса управления.

"Чтобы разобраться в тактике, необходим человек"

Есть мнение, что авиагруппировка должна быть смешанной и состоять из беспилотников и пилотируемой авиации. Такой смешанный парк, в принципе, может существовать. Потому что беспилотник по размерам и скоростям соответствует пилотируемым самолетам, он может работать в группе, выполнять работу ведомого.

Появление ракет "воздух — воздух" с дальностью полета в 300 и более километров тоже делает применение беспилотников актуальным. Они могут атаковать цели в ближней зоне, но, чтобы разобраться в тактической обстановке после удара, все равно необходим человек. Причем работать он должен в дальней зоне, чтобы не подвергаться риску быть сбитым.

Но здесь и возникает проблема искусственного интеллекта, потому что этот беспилотник все-таки должен принимать самостоятельные решения в границах своей ответственности. Вот тут действительно нужен какой-то интеллект, должно быть какое-то другое решение — не просто нейронная сеть. Какое? — вопрос вопросов! В конце концов, беспилотник можно обучить определенным типовым приемам так же, как и любого пилота. Однако и противник придумает какой-то хитрый маневр — тогда аппарат станет бесполезным.

Самолеты шестого поколения

В настоящее время мы размышляем над концепцией самолета шестого поколения, ведем поисковые исследования, обмениваемся мнениями с военными специалистами. Такой самолет должен появиться где-то к 2050 году, но уже сейчас нужно понимать, какими станут вооруженные конфликты будущего. Я думаю, что они действительно будут гибридными, ведь есть мощнейшая информационная борьба, политическая и экономическая, а также непосредственно военное противостояние.

Институт полагает, что авиагруппировка шестого поколения будет смешанной (пилотируемый самолет и беспилотник), при этом беспилотники будут работать в ближней зоне и смогут работать как смертники (режим "камикадзе").

Все предыдущие поколения самолетов созданы при участии ГосНИИАС и военных институтов. Концепция самолета пятого поколения Су-57 тоже создавалась у нас, мы и сейчас им занимаемся.

Что касается развития проектирования самолетов, то мы знаем только одно: идти дальше по логике усложнения — порочная практика. Самолеты усложняются из поколения в поколение из-за роста функций. Растет их вес. Если МиГ-17 был не тяжелей 7–9 т, то МиГ-21 весил уже 10 т, а МиГ-23 — 20 т. Дальше — МиГ-27 массой 20–30 т и Су-57, преодолевший планку в 30 т. А чем самолет крупнее и тяжелей, тем он дороже.

Все пути ведут к многофункциональному самолету — массовой авиации уже не будет. В основном из-за того, что самолеты очень дорогие, а экономика — решающий фактор.

Источник: ТАСС

Конкурсное жюри, в которое вошли руководители городских организаций, почетные горожане, лауреаты предыдущих конкурсов, в ходе тайного голосования выбрали лучших представителей Троицка.

Ученые ЦАГИ и члены их семей приняли участие в шахматном турнире, организованном филиалом «Стрела» МАИ.

Работы по конструированию оборудования и обоснованию безопасности установки ведутся параллельно с сооружением объекта в Димитровграде.

Арктические условия предъявляют особые требования к любой технике — она должна быть устойчива к коррозии, которую вызывает морская вода, выдерживать порывы ветра и экстремальные температуры. Кроме того, навигация в Северном Ледовитом океане осложнена частыми магнитными бурями и слабым охватом спутников дистанционного зондирования. Об этом в интервью RT рассказал главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Олег Девятаев. Специалист объяснил, что созданные в России арктические БПЛА могут заменить вертолёты, которые сейчас часто применяются с ледоколов для сбора навигационных данных. При этом ключевая задача, которая решается сегодня, — наращивание отечественной спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли. Это необходимо для более эффективного освоения Арктики, пояснил учёный.

— ГК «Росатом» завершила испытания комплекса ледовой разведки на базе беспилотных летательных аппаратов. Расскажите, пожалуйста, что это значит для науки и российского ледокольного флота?

— Раньше самым большим препятствием для использования БПЛА были трудности с посадкой дрона на борт движущегося ледокола или судна в сложной арктической обстановке. Однако теперь, после завершения испытаний «Росатома», можно говорить, что эта задача, которая давно стояла перед разработчиками, наконец решена.

Отмечу, что сегодня практически всю информацию о состоянии ледяного покрова в Арктике мы получаем со спутников, потому что они дают быстрый и обширный охват очень больших территорий, на что не способна авиация. На то, чтобы преодолеть расстояние, которое спутник пролетает за десять минут, у БПЛА уйдёт несколько часов. Морской лёд очень динамичен, и за время полёта такого беспилотника ледовая обстановка может существенно поменяться. Собственно, по этой же причине в своё время спутниковая навигация вытеснила авиационную разведку.

Однако БПЛА могут быть очень полезны для решения целого ряда локальных задач, которые сейчас решаются с помощью авиации, вертолётов. Сейчас на всех атомных ледоколах и научных судах имеется взлётно-посадочная площадка для вертолёта. Но вертолёт очень дорог в эксплуатации: нужен экипаж, техники, горючее и т. д. В общем, на ледоколе это отдельная техническая часть, и беспилотники могут её с успехом заменить. Применение БПЛА даёт возможность получать информацию о ледовой обстановке в режиме реального времени, когда данные транслируются с дрона прямо на мостик штурмана.

Вообще, всё, что относится к плаванию в Арктике, требует очень большого количества знаний. Симбиоз науки и производства существовал практически с момента начала регулярного арктического плавания. На данном этапе БПЛА — ещё один кирпичик в эту «стену».

— А что насчёт спутниковой группировки «Арктика-М»? Первый спутник группировки запустили в 2021 году, а в декабре 2023 года — второй. Планируются ли дальнейшие запуски спутников данного типа?

— Для прогнозирования погоды в основном используются так называемые геостационарные спутники. Они находятся на орбите, скорость спутника на которой совпадает со скоростью вращения Земли. Это орбита находится на высоте 36 тыс. км в экваториальной плоскости. При этом Земля — шар, соответственно, спутник, который находится на экваторе, не может дать обзор всей земной поверхности. Он не захватывает полярные области. Только экваториальную часть, умеренные широты. Немного — высокие широты, но полярные области не захватывает совсем.

Спутники «Арктика-М» относятся не к навигационным, а к гидрометеорологическим. Они построены по тому же принципу, который в своё время использовался для советских спутников связи «Молния». Они размещаются на высокоэллиптической орбите. Такая орбита не находится в экваториальной плоскости — она наклонена относительно плоскости экватора и находится близко к полярным орбитам. Но она не круговая, а сильно вытянутая, эллиптическая. И в апогее — наивысшей точке — она приблизительно совпадает с высотой геостационарных спутников. И как раз в этой части орбиты спутник относительно земной поверхности движется очень медленно, что позволяет получать информацию практически постоянно: снимки передаются на Землю каждые 15—30 минут. Это очень важно для улучшения метеорологических прогнозов.

Что касается навигации, то сейчас очень важно нарастить отечественную спутниковую группировку дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) как минимум до той численности, какая была во время СССР. Эта работа ведётся, она заложена в план развития Северного морского пути до 2035 года. Так, радиолокационный спутник зондирования Земли «Кондор-ФКА» уже успешно прошёл испытания.

— Какую роль в мониторинге ледовой обстановки играет радиолокационное оборудование?

— Есть радиолокаторы бокового обзора и радиолокаторы с синтезированной апертурой. У них разные принципы работы. Детальное изображение дают спутники оптического диапазона, но их работа зависит от облачности. В условиях полярной ночи в Арктике мы не можем использовать оптические данные. А радиолокационный диапазон снимает эту проблему. Он позволяет получать информацию независимо от наличия облачности. Но дешифрировать радиолокационные изображения намного сложнее, чем оптические. Наши специалисты при мониторинге ледовой обстановки используют весь набор информации, который доступен: и оптический диапазон, и радиолокационный диапазон, данные с ледоколов и судов, с полярных станций, экспедиций. Это наиболее эффективно.

На БПЛА применяется, в принципе, та же аппаратура. Но при наличии беспилотника на борту капитан судна может планировать сбор информации самостоятельно. Когда на борту есть беспилотник, это позволяет получать информацию здесь и сейчас, таким образом дополняя информацию, получаемую из штаба морских операций и научно-оперативной группы. Нужно понимать, что для арктического плавания важна не только текущая информация, но и прогноз на несколько часов и суток вперёд.

— В чём основная сложность при конструировании беспилотников для Арктики?

— Ко всей морской технике предъявляются довольно жёсткие технические требования, арктические БПЛА должны им соответствовать. То есть в данном случае важны не только лётные характеристики, но также устойчивость к морским условиям.

В первую очередь погода. Беспилотники, особенно те, которые базируются на борту судна, — относительно лёгкие летательные аппараты. Естественно, их работе может мешать сильный ветер. Ещё один фактор — риск обледенения крыльев, лопастей и несущих винтов. Поэтому ограничения будут такими же, как в обычной авиации, и даже более жёсткими. Это первое.

Второе — электромагнитные бури, которые очень часто происходят в Арктике, из-за чего может теряться связь. Правда, это менее значимый фактор, чем обледенение и ветер.

А вот что играет действительно важную роль, так это химическая агрессивность морской воды. То есть само по себе нахождение и на палубе, и в воздухе вблизи морской поверхности очень сильно влияет на элементы конструкции беспилотников, так как воздействие соли может приводить к появлению коррозии. Здесь уже очень важно качественно поработать инженерам, учитывать это при разработке аппарата.

— Помимо навигации ледоколов и других судов, какое ещё применение могут найти арктические БПЛА?

— Беспилотники также востребованы портами и нефтегазовыми платформами, последние могут применять беспилотники для мониторинга обстановки вблизи своего оборудования.

Например, в районе вахтового посёлка и порта Сабетта расположен морской подходной канал в Обской губе Карского моря, он играет важную роль в транспортировке природного газа. Канал в мелководной части губы, глубиной около 15 м, узкий, но при этом довольно протяжённый. Важно постоянно вести мониторинг ситуации на этой артерии, для этих целей как раз прекрасно подойдут арктические БПЛА.

В советское время за полярным кругом активно применялась авиация, пока её не вытеснили спутники. Тогда на суровых и безлюдных просторах Арктики действовала очень сложная и слаженная инфраструктура, включавшая сеть аэропортов и взлётно-посадочных полос, доставку авиационного топлива и регулярную проверку его качества и т. д. За время, прошедшее с распада СССР, эта инфраструктура пришла в упадок, я не уверен, что её можно и нужно восстанавливать. Поэтому появление арктических беспилотников в качестве альтернативы авиации будет иметь большое значение.

— Есть также класс подводных беспилотных аппаратов, которые могут самостоятельно погружаться на глубину и собирать данные. Они применяются в Арктике?

— Их можно использовать в научных целях. Были работы по изучению структуры подводной части ледяного покрова. Сами по себе подводные беспилотники, безусловно, нужны, например чтобы обследовать подводные трубопроводы, состояние подводной аппаратуры на платформах и терминалах. Функции мониторинга ледовой обстановки они не выполняют.

— Что ещё может понадобиться для освоения Арктики? Какие технологии?

— Прежде всего, важно развивать отечественную орбитальную группировку, оснащать спутники новыми приборами. Да, можно пользоваться данными иностранных спутников, даже в годы холодной войны действовала глобальная система спутникового наблюдения за обстановкой на Земле. Сейчас эта система во многом сохранилась, но полагаться только на неё нельзя. Нужна собственная, независимая группировка спутников дистанционного зондирования.

Второе — нужно развивать сеть наземных комплексов, которые принимают информацию со спутников. Свои комплексы есть у «Роскосмоса», Росгидромета, МЧС, но в основном они расположены на суше и могут принимать данные только в зоне охвата своей аппаратуры. Поэтому для расширения охвата мониторинга нужен специальный комплекс как можно ближе к полюсу, где сходятся орбиты спутников ДЗЗ.

В ААНИИ есть такой комплекс из трёх станций на Шпицбергене, в посёлке Баренцбург. Это территория Норвегии, которая по международным соглашениям может использоваться различными странами, в том числе Россией. Управление комплексом ведётся из Санкт-Петербурга, дистанционно, а на месте техническое обслуживание обеспечивает один специалист. При этом рядом, тоже на Шпицбергене, расположен огромный антенный комплекс западных стран, который принимает данные одновременно со всех полярных спутников. Было бы замечательно и нам построить аналогичный центр в российской Арктике, компетенции и опыт у наших специалистов для этого есть. Суть в том, что такой комплекс может собирать данные сразу со многих спутников, расшифровывать и обрабатывать эту информацию и рассылать потребителям — в порты, на морские платформы и суда. Это оказало бы хорошее подспорье в деле освоения Арктики.

Источник: russian.rt.com

Фото: РИА Новости /© Антон Денисов

Приборы дешевле доступных сегодня на рынке аналогов и имеют расширенные возможности контроля процесса проведения измерений.

Страницы

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- …

- следующая ›

- последняя »